Auf den Inseln Lolland (Dänemark) und Fehmarn (Deutschland)

2021 begann in der Ostsee ein außergewöhnliches Projekt: der Bau eines Unterwassertunnels, der nach seiner Eröffnung – hoffentlich im Jahr 2029 – mit einer Länge von 18 Kilometern der längste der Welt sein wird. Damit soll eine neue Eisenbahn- und Straßenverbindung zwischen Dänemark und Deutschland geschaffen werden, die die Fahrzeit zwischen Hamburg und Kopenhagen von viereinhalb auf zweieinhalb Stunden verkürzt. Ein weiteres Ziel ist – und vielleicht ist das sogar das wichtigste – die Wirtschaft der beiden Inseln Lolland (Dänemark) und Fehmarn (Deutschland) wieder anzukurbeln. Mit einem Budget von 8 Milliarden Euro und einem Zeitplan, der sich über 30 Jahre erstreckt, hat dieses ehrgeizige Projekt erhebliche Auswirkungen auf die örtlichen Gemeinden, ist aber auch nicht frei von Umweltbedenken.

Finanziert wird der Tunnel größtenteils von Dänemark; die Europäische Union (EU) beteiligt sich mit 1,1 Milliarden Euro daran. Die grenzüberschreitende Region, bekannt als Fehmarnbelt, gilt seit 2006 als Euroregion, was eine Zusammenarbeit der lokalen Gebietskörperschaften voraussetzt, die durch das Interreg-Programm der EU unterstützt wird.

Eine Gemeinschaftsinitiative, die insbesondere den grenzüberschreitenden Verkehr erleichtert und dazu geführt hat, dass der Bau des Tunnels vorgezogen wurde, damit er einen echten Mehrwert für die regionale Entwicklung bringt. Für die Bewohner der Inseln ist der Tunnel jedoch mehr als nur eine Infrastruktur: Er ist ein Rettungsanker für ihre schwächelnde Wirtschaft.

Anders Wede, um die 40, Ingenieur aus Rødbyhavn sieht das Projekt als Chance, seiner Heimatstadt wieder zu altem Ruhm zu verhelfen. Die einst belebte Hauptstraße ist heute mit „Zu verkaufen“-Schildern übersät – ein Symbol für den Niedergang. Für ihn ist es ein persönliches Projekt, mit dem er seine Gemeinde wieder aufbauen will.

Die deutsche Stadt Puttgarden auf der Insel Fehmarn steht vor einem weiteren Problem: Sie verzeichnet einen deutlichen Rückgang ihrer jungen Bevölkerung. 2021 hat die Altersgruppe der 0 – bis 29-Jährigen nur 24% der Inselbevölkerung ausgemacht, was etwa 3.100 von insgesamt 13.000 Einwohnern entspricht.

Der 26-jährige Lasse Stiehr gehört zu den wenigen jungen Menschen, die noch auf der Insel leben. Er hofft, dass der Tunnel das Problem der Jugendmigration eindämmen wird und die Insel dann besser angebunden ist, indem der Zugang zu größeren Städten wie Kopenhagen erleichtert wird.

Der Nährboden der Gesellschaft

Während Europa mit einer zu starken Urbanisierung kämpft, könnte der Tunnel das Schicksal dieser Gemeinden zum Guten wenden, indem er neue Möglichkeiten für Wachstum und Nachhaltigkeit schafft. So spielen Infrastrukturprojekte wie der Fehmarnbelt-Tunnel eine wesentliche Rolle, nicht nur, weil sie Reisen erleichtern, sondern auch, weil sie die wirtschaftlichen und kulturellen Landschaften der Regionen prägen.

Wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betont, bilden die ländlichen Gebiete den „Nährboden unserer Gesellschaft“, was die Bedeutung solcher Projekte für die Erhaltung der Vitalität dieser Regionen verdeutlicht.

Foto 3

Zwei riesige Industriehallen wurden gebaut, um die Betonschichten für den Unterwassertunnel zu produzieren | Mads Keller Isaksen.

Laut einem Bericht der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2021 sind zwar 80% der Gebiete der EU ländlich geprägt, doch nur 30% der Bevölkerung leben auch dort. Ursula von der Leyen weist auf die katastrophalen Folgen hin, die sich aus einem solchen Ungleichgewicht ergeben könnten, darunter ein Rückgang der Beschäftigung und die Abwanderung junger Menschen aus diesen Regionen.

Viel zu selten achten wir auf die Infrastruktur, die uns umgibt – genauso wenig, wie wir an unseren Blutkreislauf oder unsere Atmung denken. Wir leben in einer hyperglobalisierten Gesellschaft und sind uns der Bedeutung von Straßen, Zügen und Tunneln nicht bewusst. Doch tatsächlich brauchen Kultur und Wirtschaft solche Infrastrukturen, um Grenzen überqueren zu können.

Mit der zunehmenden Urbanisierung Europas laufen wir laut Ursula von der Leyen Gefahr, „den Motor unserer Wirtschaft“, d. h. die ländlichen Gebiete zu verlieren. Um diese Probleme besser zu verstehen, muss man sich nur die beiden Inseln Lolland und Fehmarn ansehen.

Neue Dynamik

In Rødbyhavn treffen wir Anders Wede, der gerade in die Kantine geht. Während er auf seine Lasagne wartet, begrüßt er eine Frau am Nachbartisch. „Ich war mit Marianne in der Schule. Hier sind viele Leute, die mit mir in einer Klasse waren“, sagt er und setzt sich. Für ihn und viele andere, die in Rødbyhavn aufgewachsen sind, hat die Arbeit am Fehmarnbelt-Projekt eine besondere Bedeutung. Seine Eltern wohnen immer noch in der Stadt und seine Schwester arbeitet im Hotel am Hafen, das heute als Büro für das Projektteam dient. Dennoch hat Rødbyhavn heute nichts mehr mit der Stadt zu tun, die er einst kannte. „Wenn man mit ansehen muss, wie das eigene Haus und die eigene Stadt verfallen, möchte man alles wieder so aufbauen, wie es einmal war.” Anders Wede hofft daher, dass er seinen Kindern die Stadt wieder so lebendig zeigen kann, wie er sie selbst als Kind erlebt hat.

In Puttgarden steht derweil Lasse Stiehr am Hafen und wartet auf einen LKW für die Lieferung von Teilen für den Bau des Tunnels, der auf deutscher Seite bereits weit fortgeschritten ist.

Wenn die Besucher mit der Fähre von Rødbyhavn auf der Insel Fehmarn ankommen, werden sie von leuchtend gelben Rapsfeldern und den Schreien der Möwen begrüßt. Lasse Stiehr, der auf Fehmarn aufgewachsen ist und noch immer dort lebt, war bei der Entstehung des Projekts dabei; „Als Inselbewohner habe ich die Entwicklung aus nächster Nähe verfolgt. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Projekt der gesamten Region zugutekommen wird. Aber noch toller ist, dass es direkt vor meiner Haustür stattfindet.“

Investition in die Zukunft

In der Cafeteria eines Hotels in Rødbyhavn wartet Anders Wede auf sein Mittagessen: „Ich glaube nicht, dass Rødbyhavn durch den Tunnel zur Durchgangsstadt wird.“ Seiner Meinung nach wird er der Kleinstadt und der Gemeinde Lolland auch noch lange nach Abschluss des Projekts zahlreiche Möglichkeiten eröffnen. Er betont jedoch, dass die Politiker jetzt, solange noch Zeit ist, unbedingt handeln müssten, damit diese Vorteile auch der Gemeinde nutzen.

„Wir alle hoffen, dass unsere Politiker jetzt rasch handeln.“ Anders Wede zufolge ist es entscheidend, Projekte zu starten, die die bereits auf Lolland tätigen Arbeitskräfte mobilisieren. Dadurch werden die Menschen dazu gebracht, in der Gemeinde zu bleiben, was wiederum Investoren anzieht.

Für Lasse Stiehr muss man zwischen dem Problem und der Lösung unterscheiden. Er sieht in dem Tunnel die Möglichkeit, mehr junge Menschen nach Fehmarn zu locken. Denn dieser würde es ihnen erleichtern, Kopenhagen zu erreichen und dort eine Arbeit zu finden. Er glaubt, dass sich Fehmarn dadurch völlig verändern wird. Die Jugendlichen werden erkennen, dass es sich lohnt, auf dem Land zu leben und in Kopenhagen oder einer anderen Großstadt zu arbeiten, die näher als Hamburg liegt.

Der 26-Jährige ist stolz darauf, Teil dieses Projekts zu sein. „So kann ich den Leuten später einmal sagen, dass es hier früher ganz anders aussah und Dänemark nicht nur zehn Minuten mit dem Auto entfernt war, wir das damals aber geschafft haben.“

In Berlin (Deutschland).

Ursprünglich sollte das Internet ein Netzwerk im wahrsten Sinne des Wortes sein: ein dezentralisierter Ort der Gleichheit und der Verbindung, der zeigt, dass wir alle auf der Welt in Beziehung zueinander stehen. Unsere digitalen Räume haben sich jedoch weit von dem utopischen Ideal entfernt, dem das World Wide Web bei seiner Entstehung entsprechen sollte. Das „Scrollen“ führt uns geradewegs in Angstzustände und Depressionen. Um das Online-Engagement zu steigern, stützen sich die Algorithmen der Social-Networking-Plattformen auf extreme Emotionen wie Wut. Sie isolieren und spalten die Nutzer bei (politischen) Themen, und Filterblasen fördern Hass und Polarisierung.

Wir sind uns zwar der negativen Auswirkungen der sozialen Netzwerke bewusst, aber unsere Gesellschaft hängt teilweise von diesen Plattformen ab. Die traditionellen Medien haben ausgedient: Unternehmen stürzen sich auf Plattformen wie Instagram oder TikTok, um ihre Produkte und Dienstleistungen zu bewerben, und „Youtuber“ ist zum Traumberuf eines Drittels der jungen Generation geworden.

Ob wir nun ein Restaurant für heute Abend suchen, unseren Freunden erzählen, wie unser letztes Date gelaufen ist, oder uns mithilfe einer Authentifizierungs-App bei der Arbeit anmelden – wir brauchen unsere kleinen Bildschirme, um in dieser verrückten Welt zu überleben. Aber das sind nicht die einzigen Gründe, warum wir auf soziale Netzwerke angewiesen sind. Für Geflüchteten- und Eingewandertengemeinschaften ist die Nutzung sozialer Netzwerke eine Frage von Leben und Tod.

Wichtigste Informationsquelle

Die Bedeutung von Smartphones für Geflüchteten- und Migrierendengemeinschaften zeigte sich zuerst im Jahr 2015, als die Geflüchtetenkrise in Syrien ausbrach. Die Betroffenen nutzten ihre Telefone, um über Apps wie WhatsApp und Messenger mit ihren Angehörigen in Kontakt zu bleiben, um Recherchen durchzuführen und Nachrichten zu verfolgen. Für einige Geflüchtete sind Telefone und externe Akkus zu einem menschlichen Grundbedürfnis geworden, noch wichtiger als Nahrung.

Heute ist diese entscheidende Abhängigkeit von sozialen Netzwerken für bedürftige Gemeinschaften stärker präsent denn je. Zum Beispiel sind soziale Netzwerke die wichtigste Informationsquelle für ukrainische Geflüchtete in Deutschland. Dabei geht es insbesondere darum, sich über das Fortschreiten des Krieges auf dem Laufenden zu halten, aber auch darum, mehr über das Gastland zu erfahren.

Wenn die Migrierenden in einem Land ankommen, verschwinden die Schwierigkeiten nicht, sondern fangen erst an. Für die meisten ist es der Beginn eines langen Prozesses der Integration.

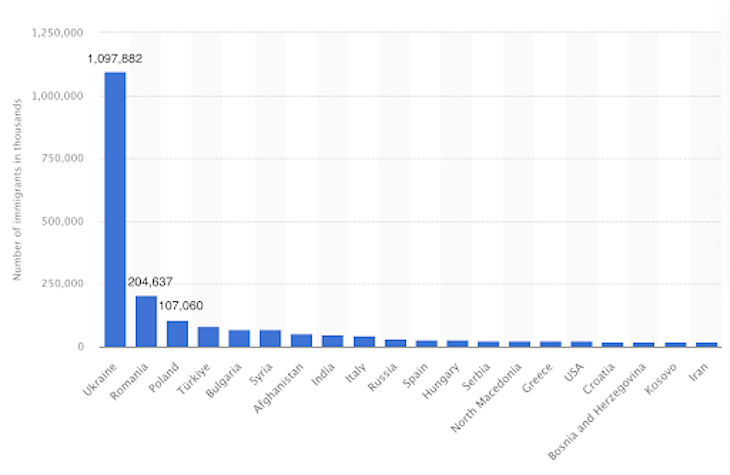

In Europa gehen die meisten dieser Menschen nach Deutschland. Nicht nur, weil Deutschland gemessen am BIP die größte Volkswirtschaft in der EU ist, sondern auch, weil es das Land ist, das jedes Jahr die meisten Eingewanderten aufnimmt.

Ein Weg mit vielen Hindernissen

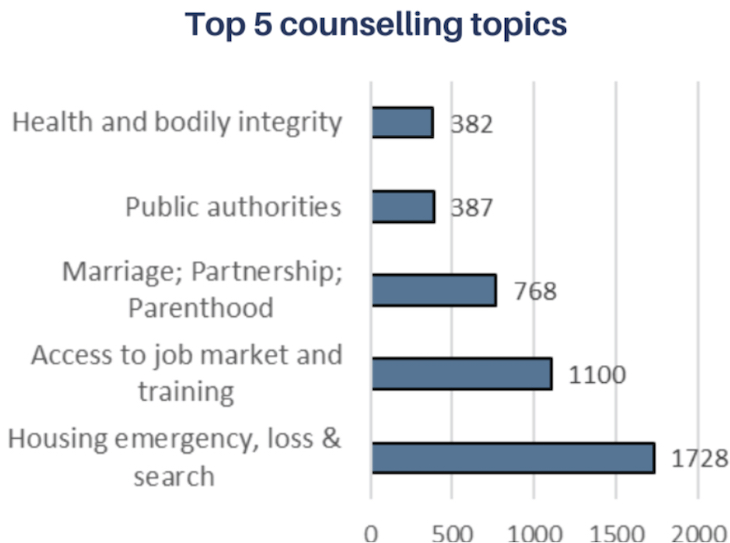

Der Weg zur Integration in Deutschland ist mit Hindernissen gepflastert. Zunächst muss man eine Unterkunft und etwas zu essen finden. Darüber hinaus haben Neuankömmlinge Schwierigkeiten, einen Arbeitsplatz zu finden, ihre Kinder in die Schule zu schicken und die Funktionsweise ihres Gastlandes zu verstehen.

Die Sprachbarriere spielt in diesem Prozess eine wichtige Rolle: Wie kann man das Recht auf Gesundheitsversorgung und einen Hausarzt in Anspruch nehmen, wenn man kein Deutsch spricht? Wie meldet man seine Kinder in einer neuen Schule an? Wie findet man bei der aktuellen Wohnungskrise in Europa eine Wohnung? Wie erträgt man die diskriminierenden Bemerkungen des Nachbarn? Sie haben es wahrscheinlich schon erraten: Für viele liegt die Lösung in den sozialen Netzwerken.

Die Organisation Minor – Projektkontor für Bildung und Forschung hat diese Herausforderung verstanden. Minor ist ein zivilgesellschaftlicher Akteur mit Sitz in Berlin, der an einer Vielzahl von Projekten zur Stärkung der Demokratie und des sozialen Zusammenhalts arbeitet und dabei den Schwerpunkt auf Migration legt.

Unterstützung von Migrierenden für Migrierende

Das Besondere an dieser Organisation ist das Prinzip der Unterstützung von Migrierenden für Migrierende: Die meisten Beschäftigten haben eine Migrationsgeschichte in der Familie oder sind selbst Migrierende. Daher versteht die Organisation die Bedürfnisse der Migrierenden- und Geflüchtetengemeinschaften sehr gut. Die Beschäftigten unterstützen diese Gemeinschaften nicht nur, sondern gehören ihnen selbst an.

Die Teams von Minor erkannten die Bedeutung sozialer Netzwerke für den Integrationsprozess dieser Gemeinschaften in Deutschland. Sie entwickelten zwei Projekte zur Integration dieser Dienste und zur Nutzung sozialer Netzwerke als Hilfsinstrument. Beide wurden von den deutschen Behörden und dem Europäischen Sozialfonds + (ESF[1] +) finanziert. Diese Projekte tragen die Namen „Social Media Street Work“ (SoMS) und „Social Media Bridge“ (SoMB). SoMS konzentriert sich auf aus den verschiedenen EU-Ländern Zugewanderte in Deutschland, während SoMB sich um die Unterstützung von Geflüchteten kümmert. Die Projekte sind im Jahr 2022 angelaufen und zielen darauf ab, „Menschen am Rande der Gesellschaft“ zu integrieren, indem zu ihnen über soziale Netzwerke Kontakt hergestellt wird.

Das SoMS-Projektteam besteht aus sechs Personen mit sieben Arbeitssprachen: Deutsch, Polnisch, Rumänisch, Bulgarisch, Kroatisch, Englisch und Italienisch – diese Sprachen decken die wichtigsten Migrierendengruppen unter den EU-Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland ab.

Die Mitarbeitenden des SoMB-Projekts sprechen Arabisch, Englisch, Französisch, Kurdisch, Persisch, Russisch, Türkisch und Ukrainisch.

Die beiden Projekte arbeiten eng zusammen: Die Teams teilen sich ein Büro und organisieren regelmäßige Treffen, um ihre Erfahrungen und ihr Wissen auszutauschen. In Bezug auf ihre Arbeit verfolgen die Projekte die gleiche systematische Strategie, um relevante Fragen online zu finden.

Antworten auf die Fragen von Migrierenden

Zunächst machen die Teams die Plattformen ausfindig, auf denen die betreffenden Gemeinschaften am aktivsten sind. Denn nicht alle Zielgruppen nutzen dieselben Plattformen und Räume. Die meisten Geflüchteten- und Migrierendengemeinschaften nutzen (geschlossene) Facebook-Gruppen, die von den Geflüchtetengemeinschaften selbst gegründet wurden. Da Telegram jedoch die wichtigste von Ukrainerinnen und Ukrainern genutzte Plattform ist, sind die ukrainischsprachigen Teammitglieder hier am aktivsten.

Auf den Plattformen suchen die Teams nach beliebten Wörtern und Hashtags, um relevante Online-Räume zu finden, und treten diesen mit dem Konto der Organisation bei. Anschließend suchen die Mitglieder der SoMS- und SoMB-Teams innerhalb dieser Räume nach Fragen zum Integrationsprozess, die noch unbeantwortet sind oder auf die falsche Antworten gegeben wurden.

Dieser Ansatz hat Vor- und Nachteile. Zum einen können sich Trolle überall im Internet einnisten – selbst in kleinen, geschlossenen Räumen. Sabina, die sich um die kroatische und englische Gemeinschaft kümmert, erinnert sich: „Es ist anders, wenn man mit Menschen im wirklichen Leben zusammenarbeitet. Es wird immer jemanden geben, der nicht mit dem einverstanden ist, was man schreibt. Sie fragen sich dann: ‚Wer ist diese Person?‘. Gegenüber sozialen Netzwerken herrscht großes Misstrauen.“

Das ist verständlich: Das Konzept und der Ansatz von Minor sind neu, und bei all dem, was man über soziale Netzwerke hört, ist es nicht verwunderlich, dass die Menschen Initiativen, die diese Plattformen nutzen, misstrauen.

Häusliche Gewalt

Das Leben vieler Menschen hängt jedoch von diesen Räumen ab. Sabina fährt fort: „Ich war mit einem Fall von häuslicher Gewalt konfrontiert. Eine Frau schrieb mir, um zu erfahren, was sie tun sollte. Ich sagte ihr, sie solle die Polizei anrufen, und gab ihr Kontaktdaten von Frauenhäusern und Hotlines für Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt geworden sind.“

Ein wichtiger kultureller Unterschied zwischen den Balkanstaaten und Deutschland ist das Vertrauen in die Polizei: In diesem Fall versicherte Sabina der Frau, dass die Polizei sich um die Situation kümmern würde. „Sie ging am nächsten Tag zum Gericht und informierte mich über ihre Situation und die Schwierigkeiten, auf die sie stieß. Zusammen mit anderen Frauen aus der Gruppe haben wir ihr immer wieder geschrieben, sie unterstützt und sie daran erinnert, dass sie nicht allein ist.“

Dies zeigt, dass, obwohl soziale Netzwerke für die meisten von uns eine Form von Unterhaltung sind, die sich manchmal als toxisch für unser Wohlbefinden erweisen kann, einige Online-Räume immer noch Werte der Verbundenheit verteidigen und Leben retten können. Für Frauen wie die in Sabinas Geschichte sind diese Räume manchmal die einzige Form von Unterstützung, die sie erhalten. Es ist wichtig, dass Akteure wie Minor die Nutzung von sozialen Netzwerken in ihre Dienstleistungen integrieren.

Die Projekte SoMS und SoMB bieten nicht nur Online-Beratung, sondern auch Orientierungshilfe. Beide sind Teil eines größeren Netzwerks von Hilfsangeboten für Geflüchtete und Zugewanderte in Deutschland. SoMS ist Teil von EhAP Plus, einem Netzwerk von Projekten, die aus dem ESF+ und vom deutschen Ministerium für Arbeit und Soziales finanziert und durch das EU-Gleichbehandlungsbüro bei der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration mitfinanziert werden. Andere Projekte des Netzwerks umfassen persönliche Beratungsdienste, die in kleineren Gemeinschaften im ganzen Land angeboten werden.

SoMS-Mitarbeitende haben sich auch mit BAG Wohnungslosenhilfe e.V zusammengetan, einer Initiative, die sich auf die Bekämpfung der Obdachlosigkeit und die Unterstützung von Menschen, die obdachlos sind oder von Obdachlosigkeit bedroht sind, konzentriert. SoMB ist Teil von WIR, einem Netzwerk, das Geflüchtete entsprechend ihrer Qualifikationen in den regionalen Arbeitsmarkt integriert.

Wenn eine Person in ihrer Online-Frage ihren Standort angibt, informieren die SoMB- und SoMS-Teams sie über die lokalen und persönlichen Ressourcen, die ihr zur Verfügung stehen. Personen, die keinen Zugang zu lokalen Diensten haben, bieten die Mitglieder der SoMB- und SoMS-Teams digitale Alternativen an, um die Lücken zu schließen. Dabei nutzen sie die zunehmende Abhängigkeit von unserem digitalen Leben, um denjenigen zu helfen, die es in der realen Welt am nötigsten haben.

Eine der größten Schwierigkeiten, mit denen die Teams von Minor zu kämpfen haben, ist die Reichweite ihrer Projekte. Die Menschen, denen sie helfen, sind bereits Teil von Online-Gemeinschaften, die wissen, wie sie sich über soziale Netzwerke Hilfe holen können. Das schließt Mitglieder der Gemeinschaft aus, die vielleicht Schwierigkeiten haben, diese Netzwerke zu finden. Deshalb bemühen sich die Projekte, auf den bestehenden Plattformen für soziale Netzwerke bekannt zu werden.

Mit TikTok Analphabetinnen und Analphabeten erreichen

Darüber hinaus wurde den Teams von Minor bei einem Treffen mit anderen sozialen Organisationen in Berlin bewusst, dass die Menschen, die am meisten in Not sind, oft Analphabetinnen oder Analphabeten sind. Es ist daher noch unwahrscheinlicher, dass sie eine Form von Sicherheit im Internet finden, wo schriftliche Veröffentlichungen üblich sind.

Aus diesem Grund nutzt Minor derzeit TikTok als zusätzliche Plattform, um die Reichweite seiner Arbeit zu maximieren. Die Idee besteht darin, Videos mit nützlichen Informationen, wie z. B. die Beantragung von Arbeitslosengeld oder Kinderbetreuung, für in Deutschland neu Angekommene zu erstellen. Da sich die sozialen Netzwerke ständig weiterentwickeln, müssen sich Akteure der Zivilgesellschaft wie Minor anpassen und weiterhin innovativ sein.

Die vom ESF+ finanzierten Projekte des Projektkontors Minor beweisen, dass soziale Netzwerke – im Guten wie im Schlechten – im Integrationsprozess wesentlich geworden sind und dass sie für positive anstatt für negative Zwecke genutzt werden können. Darüber hinaus verweisen die Projekte bedürftige Personen bei Bedarf an persönliche Dienste, was ebenfalls zeigt, wie wichtig Unterstützung und Verbindungen im realen Leben sind. Das Internet und die sozialen Netzwerke werden ohnehin bleiben – warum also nicht über Initiativen wie diese nachdenken, die mit Hilfe innovativer Lösungen einen positiven Wandel herbeiführen wollen.

An einem eisigen Aprilnachmittag steuert Franz Blum sein kleines Boot mit sicherer Hand hinaus auf das offene Wasser des Bodensees. Der See, den sich Deutschland, Österreich und die Schweiz teilen, ist einer der größten in der EU.

Der österreichische Fischer zieht sogleich eines seiner Netze aus dem Wasser. Ein einziger Fisch hat sich darin verfangen. Es ist eine Schleie, eine heimische Fischart, die Blum eher selten ins Netz geht und von deren Fang er nicht leben kann.

Behutsam lässt er die Schleie in einem abgesperrten Teil der Bucht frei, um später zurückzukommen und sie in seinen kleinen Golfwagen zu laden, wenn er noch andere Fische zu transportieren haben wird.

„Früher, vor fünfzehn, zwanzig Jahren, habe ich einen Traktor gebraucht, um all meine gefangenen Fische zu transportieren“, sagt er. „Heutzutage reicht ein kleiner Golfwagen.“

Über Jahrhunderte schon ist der Bodensee das wirtschaftliche und natürliche Herz der ganzen Region. Normalerweise bietet er einer großen Vielfalt an Vögeln, Fischen und anderen Tierarten Zuflucht, und im Sommer tummeln sich Touristen an seinen Ufern und an beliebten Ausflugszielen wie den Badeorten und der Insel Lindau.

Doch im letzten Jahrzehnt hat sich der See drastisch verändert. Sein zerbrechliches Ökosystem ist aus dem Gleichgewicht geraten. Einige Folgen dieser Veränderungen sind bereits sichtbar; so ist die Population von Felchen, eine heimische Fischart und sogenannter Brotfisch der Fischerei in der Region, beinahe komplett zusammengebrochen.

Um Antworten auf die Fragen zu finden, warum sich der See so stark verändert und wie er und die mit ihm verbundenen Existenzen geschützt werden können, wurde das Forschungsprojekt “Seewandel” ins Leben gerufen.

Die Gefahr der invasiven Arten

Seit sechs Jahren untersucht das Projekt Seewandel schon die biologischen Wandlungsprozesse im Bodensee. Es wird dabei vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie Geldern der Bundesländer rund um den See finanziert, und basiert auf einer für die Region neuen grenzüberschreitenden wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen sieben Forschungseinrichtungen.

„Es gab zuvor in der Forschung bereits einige Anstrengungen, um verschiedene Aspekte des Bodensees zu untersuchen, zum Beispiel die invasiven Arten”, sagt Piet Spaak, Wissenschaftler in der Abteilung Aquatische Ökologie am Schweizer Forschungsinstitut Eawag. Er leitet Seewandel seit Projektbeginn.

„Was aber gefehlt hat, und das hat man dann Ende 2016-17 realisiert, ist ein Zusammenhang zwischen all diesen verschiedenen Aspekten. Wir haben immer mehr Effekte des Klimawandels gesehen und es gab das Bedürfnis, die verschiedenen Forschungsrichtungen zu integrieren”, erzählt er in seinem Büro in der Schweiz.

Mit Start des Projekts im Jahr 2018 teilten sich die verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen in den drei Ländern die ehrgeizige Forschungsarbeit für Seewandel in mehreren Sub-Projekten auf.

Ein Thema verlangte dabei besondere Aufmerksamkeit vonseiten der Forscher: Invasive Arten hatten verheerende Auswirkungen auf die biologische Zusammensetzung des Sees. Eine von ihnen ist die sogenannte Quaggamuschel.

„Die Quaggamuschel verursacht große Schäden”, erklärt Spaak. Das winzige Lebewesen filtert das Wasser auf der Suche nach Algen und Plankton, seinen Hauptnahrungsquellen. Obwohl dieser Prozess das Wasser klarer macht und der See dadurch für Schwimmer und Badegäste attraktiver werden kann, entsteht dabei ein tieferliegendes Problem: Die Muschel filtert das Wasser mit solcher Effizienz, dass sie anderen Arten, wie etwa Fischen, die Nahrung wegnimmt. Der Bodensee als sogenannter Alpensee hat zwar von Natur aus eine relative niedrige Nährstoffkonzentration, doch die Auswirkungen der Muschel sind so drastisch, dass sie das Überleben anderer Seebewohner bedroht.

Und dabei bleibt es nicht: Als nicht-heimische Spezies kommt die Quaggamuschel generell nur durch Menschenhand in neue Gewässer – und sobald sie einmal in einem See ist, ist es unmöglich, sie wieder loszuwerden.

Die Muscheln vermehren sich noch dazu mit Lichtgeschwindigkeit. An manchen Stellen des Bodensees findet man heutzutage über 20 000 Quaggamuscheln pro Quadratmeter.

Forschungsergebnisse im Rahmen von „Seewandel“ haben gezeigt, dass die einzige mögliche Maßnahme gegen die Muscheln die Prävention bleibt. Diese bedeutet vor allem, dass Boote und Fischereigerät gründlich gesäubert werden müssen, bevor sie in ein anderes Gewässer überführt werden. Nur so kann verhindert werden, dass die Muschel daran festwächst und sich in einem neuen See ansiedelt.

Andere große Gewässer in der Nähe des Bodensees, wie etwa der Zürichsee, wurden bis jetzt von der Muschel verschont. Doch das musss nicht so bleiben.

„Das Problem ist, dass momentan nicht kontrolliert wird. Diese Maßnahmen bleiben freiwillig. Da würde ich mir natürlich wünschen, dass da mehr getan wird“, sagt Piet Spaak.

Konkrete Maßnahmen bleiben allerdings außerhalb der Reichweite der Forscher, und müssen stattdessen vonseiten der lokalen und regionalen politischen Strukturen kommen. Darunter sind etwa die Fischereikommission oder die Internationale Bodenseekonferenz (IBK).

Karlheinz Diethelm leitet die Umweltkommission der IBK. Er unterstreicht, wie wichtig es dabei sei, die Forschungsergebnisse von Projekten wie Seewandel der breiteren Öffentlichkeit zugänglich und erklärbar zu machen, um einen echten Effekt zu erzielen.

„Die Umweltkommission hat es sich letztes Jahr zu einem ihrer Ziele gemacht, den Dialog zwischen der Wissenschaft und den Fischern zu fördern“, sagt er.

Eine ungewisse Zukunft für die Felchen – und den See

Die Quaggamuschel bleibt nicht der einzige Schädling im See. Da wäre auch noch der Stichling, eine invasive Fischart, die sich von Plankton und den Larven anderer Fische ernährt. Der Nachwuchs der Felchen ist dabei eine besonders leichte Beute, nachdem sie bis zu einem bestimmten Alter wenig Fluchtreflexe haben. Das geht so weit, dass der Stichling sogar wesentlich zerstörerischer für den Felchenbestand ist als die Quaggamuschel, auch weil er laut Forschern schon sehr viel länger den Bodensee bewohnt.

Und den Schaden, den der Stichling dem Felchenbestand zufügt, bringt auch die Existenzen der Fischer in Gefahr.

„Ich bin der letzte und jüngste Fischer, der Vollzeit auf der österreichischen Seite des Sees arbeitet. Alle anderen stehen entweder kurz vor der Pension oder arbeiten noch anderswo, nachdem die Fischerei zu wenig einbringt”, sagt Blum, während er sich bemüht, sein Boot trotz der Wellen und des eisigen Windes auf Kurs zu halten.

Was Fischer wie Franz Blum beobachten, kann der Biologe Alexander Brinker wissenschaftlich bestätigen. Er arbeitet im Fischereiforschungsinstitut in Langenargen am deutschen Ufer des Sees, eine der Forschungseinrichtungen, die an „Seewandel“ teilhaben.

Neben dem zusammenbrechenden Felchenbestand, ausgelöst durch den Nahrungsmangel und die invasiven Arten, unterstreicht Brinker auch das Problem von Wassertemperaturänderungen – denn der See erhitzt sich gerade durch den Klimawandel.

„Für die Trüsche, einen einheimischen Fisch, ist der See zum Beispiel bereits zu warm geworden. Die Eier der Trüsche können sich nur entwickeln, wenn die Wassertemperatur im Winter unter 5 Grad Celsius bleibt”, sagt Brinker.

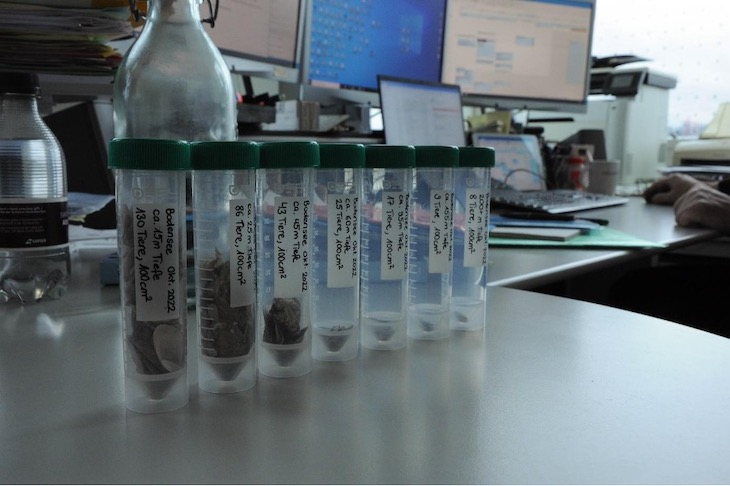

Die Wissenschaftler haben bereits begonnen, die Eier des Fisches außerhalb des Sees in Brutstationen wie in Langenargen schlüpfen zu lassen, um die Fischlarven dann anschließend in das Gewässer zurückzusetzen. Dies ist momentan die einzige Möglichkeit, um das Überleben der Trüsche im Bodensee zu sichern.

„Uns ist aber aufgefallen, dass die Wassertemperaturen auch ein Problem für die Felchen darstellen könnten. Wir denken, dass die Felchen im Sommer nicht genug Nahrung finden, weil das Plankton, von dem sie sich ernähren, sich in den oberen Wasserschichten aufhält. Diese könnten allerdings zu warm für die Felchen sein. Sie könnten daher hungern, obwohl Nahrung vorhanden ist“, erklärt Brinker.

Obwohl die Forscher diese Vermutung erst beweisen müssen, wissen sie, dass die Lage der Felchen schon jetzt ernst ist. Im vergangenen Januar ist ein dreijähriges Fangverbot für Felchen in Kraft getreten, teilweise informiert durch die Erkenntnisse aus “Seewandel”.

Durch diese Maßnahme wird der Felchenpopulation Zeit gegeben, sich zu erholen, so die Hoffnung der Wissenschaftler.

Nachdem die ersten Ergebnisse des Projekts auch weiter bestehende Lücken in der Forschung aufgezeigt haben, wurde es bis 2027 verlängert, um detailreichere Modelle der Klimawandelauswirkungen auf den See erstellen zu können. Die Teams unter Leitung von Piet Spaak hoffen dabei, dass ihre Modelle in Zukunft auch der Forschung an anderen Seen in Europa zugutekommen könnten. Damit wäre es möglich, drastische Änderungen in der biologischen Zusammensetzung oder der Wassertemperatur zu messen und vorrausschauend lokale politische Handlungsmaßnahmen zu informieren.

Für das Ökosystem des Bodensees und die Fischer wie Franz Blum ist die Lage währenddessen ungewiss, denn die Veränderungen des Sees sind schon jetzt folgenreich.

„Ich muss ja gar nicht die Tonnen an Fisch fangen, die ich früher gefangen habe. Ich will nur meine Arbeit weitermachen können. Aber das geht nicht, wenn es dabei nur ums Überleben geht“, sagt Blum. Er sieht ein letztes Mal auf den unruhigen See hinaus und macht sich dann auf den Weg nach Hause.