Stelvio (Trentino-Alto Adige).

L’Italia ha un tessuto urbano unico nel suo genere, costituito per più di metà da piccoli comuni, molti dei quali caratterizzati da borghi, che generalmente contano meno di 3.000 abitanti e sono situati più o meno lontani da città più grandi. Negli ultimi anni, il numero dei loro abitanti è diminuito notevolmente, con la conseguente chiusura di attività commerciali tradizionali e l’esodo dei giovani verso le città. Si tratta di un fenomeno che interessa tutto il Paese: i borghi storici vengono abbandonati, mentre le grandi città si espandono.

In Alto Adige, anche il borgo di Stelvio, che negli ultimi decenni ha visto un graduale ma costante calo della popolazione, è interessato da questo fenomeno. Arroccato a 1.310 metri sul livello del mare nelle Alpi italiane, il villaggio conta oggi meno di 500 abitanti – una cifra che sale a 1.100 se si includono le frazioni circostanti. Dal paese italiano di madrelingua tedesca si può raggiungere la Svizzera in trenta minuti di auto, oppure attraversare il confine austriaco attraverso il passo dello Stelvio.

Davanti alla mancanza di prospettive economiche offerte dai borghi, i giovani e le famiglie sono i primi ad andarsene, con la conseguente chiusura di negozi di prima necessità; le infrastrutture rimanenti vengono spesso riprogettate per soddisfare le esigenze del turismo.

Se da un lato il governo italiano sta cercando di contrastare questo fenomeno a livello nazionale adottando misure come l’accesso veloce a Internet per attirare i “nomadi digitali”, dall’altro fatica a tenere conto della diversità di esigenze e culture di questi villaggi. La soluzione, o almeno una possibile fonte di ispirazione, potrebbe però venire da Stelvio, che ha appena ricevuto 20 milioni di euro dal Recovery Fund dell’Unione europea (UE).

Come un alveare

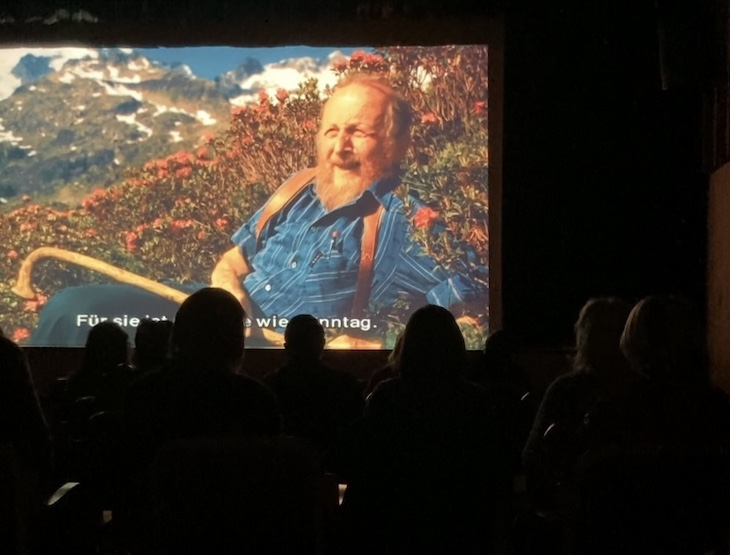

In tedesco esiste una parola che indica il superorganismo della colonia di api: der Bien. Questo termine si riferisce alle caratteristiche specifiche di questa comunità: come gruppo, le api sviluppano abilità che non possiedono da sole. Grazie al sostegno dell’UE, a Stelvio è stato proiettato un documentario sull’argomento all’interno di un festival dedicato all’ambiente. Durante i titoli di coda, i residenti locali hanno potuto porre domande sulla conservazione della natura e sulle api ad alcuni ospiti esperti. Daria Habicher, esperta di sviluppo regionale, ha chiesto quali lezioni si possano trarre dal modo in cui lavora la comunità delle api.

La dottoressa Cristina Reguzzi ha sottolineato che il sistema democratico dell’alveare va oltre le nostre capacità umane. Le api sono in grado di identificare istantaneamente la posizione e le responsabilità delle loro simili all’interno dell’alveare. Utilizzando sostanze di segnalazione per comunicare tra loro e coordinare le loro attività, funzionano come un unico organismo. Secondo Cristina Reguzzi, anche se gli esseri umani non hanno la capacità collaborativa innata delle api, è possibile imparare molto dal loro spirito di cooperazione.

Api e comunità su scala maggiore potrebbero imparare molto dallo spirito di iniziativa e dalla capacità decisionale collettiva degli abitanti di Stelvio. Sono stati determinanti per ottenere il finanziamento, che è stato assegnato nel marzo 2022 come parte della strategia Next Generation dell’UE, che mira a favorire la ripresa in tutti i Paesi europei a seguito della pandemia.

L’Italia ha interpretato questo progetto con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che è stato poi suddiviso in aree di intervento più piccole. Stelvio è uno dei 20 villaggi che beneficiano dell’aiuto, in questo caso mediato dal Ministero della Cultura italiano, pari a 20 milioni di euro. L’obiettivo è il rilancio del turismo, dell’industria creativa e culturale, del patrimonio e dell’attrattività dei borghi.

Impegno costante

“I progetti erano pronti. Il 70% dei piani presentati era stato pensato anni fa, e poi accantonato per mancanza di fondi”, spiega Marisa Giurdanella, responsabile dell’ufficio cultura italiana della vicina Bolzano, e intermediaria di Stelvio con il Ministero.

I 20 milioni di euro stanziati dall’UE premiano la cultura paesana che affonda le sue radici nell’impegno costante di persone appartenenti a diversi gruppi di interesse, come quelli che si occupano del suolo, dell’agricoltura biologica e delle esigenze culturali e sociali dei giovani.

Il coinvolgimento dei residenti locali nel processo politico è in parte spiegato dal successo di questi gruppi, attivi da diversi decenni. Date le piccole dimensioni del villaggio, questi gruppi esercitano una notevole influenza. Daria Habicher spiega che è frequente trovare un tavolo, nei bar e nei ristoranti, dove i residenti si incontrano per scambiare le ultime notizie e discutere dei problemi della comunità. Il mercoledì, il consiglio comunale accoglie le domande dei residenti e talvolta organizza incontri pubblici per consentire loro di dire la propria opinione sui lavori in corso. Queste iniziative intercettano i bisogni della comunità, traducendoli in progetti alla base di uno sviluppo durevole.

Armin Bernhard, che ha organizzato per primo i progetti di sviluppo di Stelvio, è deceduto prima che la città ottenesse i fondi. Grazie all’energia e alla passione che avevano accompagnato il suo lavoro, il denaro non è finito nelle mani di aziende desiderose di rilevare il progetto, ma è rimasto appannaggio della comunità.

Preservare l’originalità

Le caratteristiche e la diversità di Stelvio sono al centro del progetto. La cittadina tirolese si distingue dagli altri venti borghi che hanno ricevuto i fondi per il loro sviluppo, all’interno del PNRR. Invece di concentrarsi esclusivamente sul turismo o sul restauro di siti storici, il progetto di Stelvio prevede anche di sviluppare la rete del trasporto pubblico, soluzioni di co-housing per gli anziani, la creazione di appartamenti riservati ai giovani e l’organizzazione di un festival dell’artigianato. Il progetto spazia inoltre dall’agricoltura allo sviluppo di soluzioni sostenibili ed ecologiche per il futuro, preparando il paese per le conseguenze dei cambiamenti climatici.

Può sembrare strano che il Ministero della Cultura investa nello sviluppo economico di un borgo, ma come sottolinea Angelantonio Orlando, supervisore del progetto del suddetto Ministero, in Italia “la cultura è l’economia”. Abbiamo voluto concentrarci completamente sui piccoli centri”, spiega. Dopotutto, l’Italia è fatta per la maggior parte da luoghi simili. Volevamo combattere la sottopopolazione e l’esodo dei giovani verso le grandi città. Non c’è motivo per cui i borghi debbano essere esclusi dallo sviluppo economico”.

L’assegnazione di 20 milioni di euro ad un solo paese per stimolare l’economia locale e prevenirne il declino ha comunque suscitato alcuni dubbi. Inoltre, lo scopo dei fondi è quello di investire nel futuro. Alcuni ritengono che la somma avrebbe potuto essere distribuita meglio tra i diversi comuni che si trovano ad affrontare situazioni di emergenza oggi. “Si sarebbe potuto dividere il budget tra più città”, afferma un rappresentante della Provincia di Bolzano, pur riconoscendo che si tratta di un progetto pilota.

Tempistiche limitate

Anche un delegato dell’amministrazione distrettuale, incaricato di contattare le imprese di costruzione e di gestire le procedure amministrative relative ai fondi, si chiede se Stelvio meritasse i fondi più di altre città, notando che la difficoltà principale risiede nella gestione burocratica dei fondi UE. Probabilmente a causa di esperienze passate, le formalità amministrative sono considerate da alcuni come molto rigide. “Oltre ad arrivare in ritardo, i bandi per i progetti erano estremamente esigenti in termini di scadenze”, afferma la stessa fonte.

L’Italia, che detiene la quota maggiore del fondo Next Generation EU con quasi 200 miliardi di euro, è sotto pressione: deve riuscire ad assorbire questi ingenti fondi a trasformarli in progetti utili entro il 2026, data di scadenza dei finanziamenti europei. Il progetto di Stelvio, ben preparato per tempo, è stato un’eccezione; molte città hanno preparato progetti e tutta la documentazione necessaria in fretta e furia per poter accedere ai finanziamenti.

Tuttavia, coinvolgere le persone in ogni fase del progetto non significa solo invitare al tavolo tutte le parti interessate; si tratta innanzitutto di convincere la popolazione locale del valore del progetto. “In fin dei conti, sono i nostri cittadini che dovranno fare i conti con le conseguenze di questo denaro. Non stiamo parlando solo di edifici, ma anche di cose intangibili. E tutto questo richiede tempo”, conclude Daria Habicher.

Ciò che distingue l’iniziativa del Ministero non è semplicemente la quantità di denaro dedicata alle venti città; si è fatto affidamento sui villaggi per elencare ciò di cui avevano bisogno, per poi agire di conseguenza. Pur desiderando mantenere la propria indipendenza, il villaggio di 400 abitanti non si è mai sentito così vicino all’Unione Europea. “Avevamo già ricevuto altre sovvenzioni dall’UE, ma questa è una prima volta sotto molti aspetti”, spiega Samuel Marseiler, vicesindaco di Stelvio. “Questi progetti andranno a beneficio dei nostri cittadini anche tra venti o trent’anni”, aggiunge.

È ancora presto per stabilire se questo progetto pilota avrà un impatto significativo sul paesaggio italiano ed europeo. È anche troppo presto per vedere i primi cambiamenti nel villaggio. L’avventura collettiva di Stevio promette però di sperimentare nuovi tipi di collaborazione e resilienza, su piccola e grande scala. Lavorare sul territorio con la collettività paga: in questo caso, 20 milioni di euro.

Venosa, una piccola città nel nord-est della Basilicata, vanta un passato ricco di storia e cultura radicato nel periodo Romano. Il console L. Postumo Magello instaurò nell’area una colonia latina di 20,000 coloni nel 291 a.C., diventando un secolo dopo un centro commerciale strategico con la creazione della Via Appia, sulla quale si trovava. Nell’89 a.C. la colonia ottenne lo status di Municipium (una sorta di comune), e poco più di vent’anni dopo, nel 65 a.C., Venosa diventò il luogo di nascita di quello che ancora oggi è il suo cittadino più famoso, il poeta latino Orazio.

Ad oggi Venosa, con la sua popolazione di circa 10,000 abitanti, preserva ancora i segni del suo ricco passato. Tra le numerose attrazioni che offre il comune — inclusi il Castello Aragonese, la chiesa incompiuta del Complesso della Santissima Trinità e la casa di Orazio — le numerose fontane sparse per la città, alcune vecchie di diversi secoli, catturano l’attenzione.

Una di queste, la Fontana di Messer Oto, si trova al centro di una piccola piazza non lontana dalla sede del Comune, ed offre alle sue spalle un suggestivo belvedere della natura che circonda Venosa. La fontana, costruita all’inizio del XIV secolo, è costituita da una statua in pietra raffigurante un leone seduto sopra tre rubinetti. Tutti e tre sono chiusi, ma un filo d’acqua esce comunque da due di essi.

I rubinetti difettosi sono il simbolo di un problema poco avvertito e poco discusso in Basilicata: le perdite idriche. In regione si perde il 65,5% dell’acqua potabile immessa nella rete idrica. È la percentuale più alta in Italia, ma il problema è di portata nazionale: sul territorio nazionale la percentuale è del 42,4% secondo dati ISTAT. L’istituto stima che questa quantità d’acqua potrebbe soddisfare la domanda di 43,4 milioni di persone, circa pari alla popolazione dell’Afghanistan, per un anno intero.

“Fare fronte a questo problema è importantissimo, sappiamo che la scarsità di risorse idriche è un problema serio in alcune zone del mondo, e averne una grande disponibilità non giustifica assolutamente il fatto di doverla sprecare,” dice Fabiana Papa, Assessore all’ambiente e alle opere pubbliche presso il comune di Venosa fino a Giugno 2024, quando è subentrata una nuova amministrazione a seguito di elezioni comunali. “Non si può pensare che nel 2024 una regione come la nostra perda il 65% del volume idrico.”

Ad inizio Maggio, quando sono state condotte le interviste per questo articolo, la scarsità idrica in Basilicata sembrava non essere un problema. Ad inizio Luglio, invece, una situazione drasticamente diversa emerge. I fenomeni siccitosi e la scarsità di risorse idriche nelle dighe fanno parlare di stato di emergenza, mentre Coldiretti Basilicata denuncia una situazione “drammatica” nei campi e negli allevamenti a causa della siccità.

Il fenomeno è solo una delle tante conseguenze del cambiamento climatico osservate in regione. Le temperature medie registrate in Basilicata sono più alte che in passato, e la frequenza di precipitazioni estreme è in salita. Allo stesso tempo, la quantità di pioggia annua è in calo.

Anche Papa ha notato questi fenomeni, comprendendo l’impatto negativo che hanno su Venosa. “La sensazione è che passino lunghi periodi in cui non piove e poi ci siano all’improvviso dei fenomeni importanti che non sono un beneficio né per il territorio né per l’agricoltura,” dice l’ex assessore comunale.

Gli stessi trend sono presenti nel resto della penisola, come osservato dal Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici: temperature e precipitazioni intense in salita, quantità di pioggia annua in calo.

La Sicilia ad oggi è la regione dove questi fenomeni si sono manifestati con maggiore intensità. Livelli di precipitazioni bassi e temperature più alte della media in autunno ed inverno stanno causando siccità e scarsità idriche diffuse, costringendo alcuni comuni a razionare l’acqua e spingendo il Consiglio dei Ministri a dichiarare lo stato di emergenza e ad allocare €20 milioni per far fronte al problema.

La siccità è un problema anche in Puglia, soprattutto per il settore agricolo. La Basilicata ogni anno invia il 58% delle sue risorse idriche alla Puglia, e la città di Venosa dista solo 20 chilometri dal confine tra le due regioni.

Papa ricorda che durante la sua infanzia ci sono stati periodi in cui l’acqua a Venosa era scarsa, forzando il comune a razionare l’utilizzo della risorsa. Oggi in città nessuno parla di razionare l’acqua, ma i dati mostrano una situazione molto incerta per gli anni a venire.

Nel frattempo, la rete idrica perde acqua a colabrodo. Tra Gennaio ed Aprile 2024, la fornitura di acqua potabile a Venosa è stata interrotta 11 volte. In 7 di queste occasioni l’interruzione era dovuta ad un guasto improvviso, una circostanza che crea problemi nella vita quotidiana degli abitanti del comune.

“In alcuni casi abbiamo avuto problemi nelle scuole, perché quando la rottura avviene durante l’orario scolastico e si protrae un po’ più a lungo le scuole vanno in difficoltà, ed è anche capitato di dover rimandare i ragazzi o i bambini a casa,” dice Papa.

Pasquale Coccaro, Responsabile del settore qualità e quantità delle acque presso l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (l’ente responsabile per la gestione dei bacini idrici in Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e parte del Lazio), è l’unico che parla apertamente di scarsità idrica in Basilicata. Il responsabile spiega che il territorio gestito dall’ente è caratterizzato da un sistema di trasferimento delle risorse idriche interregionale “particolarmente importante,” soprattutto per quanto riguarda l’acqua potabile. Il sistema converge in gran parte verso la Puglia, trattandosi dell’area dove le risorse idriche sono meno accessibili e quindi utilizzabili.

I fenomeni siccitosi in Puglia sono stati visibili più presto proprio perché una più ampia porzione di popolazione ha accesso meno diretto a risorse idriche a causa di scarsità idrica nei suoi invasi, ma dato l’alto livello di connessione tra le risorse idriche delle regioni nel distretto, questo non significa che la Basilicata non fosse già interessata dal fenomeno. Secondo il responsabile, “la condizione di ridotta disponibilità non interessa solo la Puglia, interessa anche la Basilicata,”

Coccaro dice che le elevate perdite idriche e i frequenti guasti alla rete sono il risultato di una combinazione di molteplici fattori, che possono anche variare da un’area all’altra del paese. Tuttavia, una rete idrica prevalentemente vecchia in tutta la penisola italiana è un filo conduttore costante che influenza il problema.

A livello nazionale, la FAI stima che il 60% della rete idrica è stata posata più di 30 anni fa, e il 25% supera i 50 anni. Procedendo con i ritmi di rinnovo attuali, ci vorrebbero 250 anni per sostituire la rete idrica su tutto il territorio italiano.

Salvatore Gravino, direttore area tecnica di Acquedotto Lucano, l’ente che gestisce le risorse idriche in regione, dice che è “estremamente difficile” determinare l’età media della rete idrica in Basilicata, in quanto l’ente ha ereditato la gestione della rete nel 2002.

“La rete, per la maggior parte, soprattutto nei piccoli comuni, è piuttosto vecchia, ma non può essere riparata da un giorno all’altro,” dice Gravino. In alcune aree della Basilicata, le tubature risalgono all’inizio del 1900.

Gravino enfatizza che la percentuale di acqua potabile persa a causa di perdite è inferiore rispetto a quella stimata dall’ISTAT: 53% nel 2023, una riduzione del 3% rispetto all’anno precedente. Eppure, indipendentemente dalle percentuali reali, il problema rimane.

Secondo Coccaro, “Che sia 50% o 60%, in entrambi i casi è un numero importante. Questi ordini di grandezza danno la cifra di una problematica che va sicuramente intercettata.”

La gravità del problema ha portato in regione ingenti investimenti mirati a ridurre le perdite. In particolare, la Basilicata ha ricevuto quasi €100 milioni dall’Unione Europea tramite due diversi strumenti: il REACT-EU per il periodo 2014-2020 ed il PNRR per il periodo 2021-2026.

Venosa è uno dei 42 comuni Lucani che beneficerà dei €49.5 milioni ricevuti da Acquedotto Lucano tramite il secondo strumento. I soldi serviranno a finanziare interventi mirati a ridurre le perdite tramite attività di rilievo, ricerca perdite, modellazione, ingegneria e digitalizzazione della rete idrica. L’obiettivo è quello di ridurre le perdite di più del 35% entro il 2025.

Papa accoglie con favore l’investimento e l’impatto che avrà nel suo comune, ma usa con attenzione le parole quando ne discute per evitare di trasmettere certezza, siccome il Comune di Venosa non è ancora stato informato a riguardo da Acquedotto Lucano. Papa stessa non era a conoscenza del finanziamento prima di organizzare un’intervista.

Non è stata l’unica a Venosa a essere colta di sorpresa. Anche un impiegato presso l’ufficio locale del centro operativo “Vulture-Melfese” di Acquedotto Lucano si è mostrato sorpreso e ha negato al telefono l’esistenza di questi interventi nel comune, prima di riconoscerli in una telefonata successiva.

Alla richiesta di chiarimenti sul coordinamento tra Acquedotto Lucano e i suoi centri operativi locali e i comuni, Gravino afferma che gli interventi sulla rete idrica non riguardano le amministrazioni locali, ma “per le specifiche attività locali che si svolgono nei territori, dobbiamo interagire con le amministrazioni comunali e le autorità territoriali”. Precisa inoltre che “il personale dei centri operativi non deve necessariamente essere coinvolto, se non nella fase prettamente operativa,” e che gli interventi sono coordinati dai centri operativi e non dai loro uffici.

Eppure, anche il direttore dell’area tecnica di Acquedotto Lucano si mostra confuso quando parla dei fondi che la sua azienda ha ricevuto dall’UE. In un’intervista telefonica, Gravino afferma dapprima che Venosa è un “comune che non è interessato dagli interventi del PNRR,” aggiungendo che il comune non beneficia né dei fondi REACT-EU né del PNRR stesso. Si è poi corretto nel corso della conversazione, riconoscendo quindi l’esistenza di interventi finanziati tramite il secondo strumento.

Acquedotto Lucano ha aggiudicato gli appalti per gli interventi previsti dal PNRR alla fine del 2023. I lavori procedono e rispettano le scadenze, secondo Gravino. I dati diffusi dalla Fondazione Openpolis, che monitora l’andamento degli interventi finanziati tramite il PNRR su tutto il territorio nazionale, sembrano confermare questa dichiarazione.

Diversa invece è la situazione per quanto riguarda i fondi del REACT-EU. Acquedotto Lucano ha ricevuto €48.9 milioni in quanto soggetto attuatore per finanziare ulteriori interventi mirati a ridurre le perdite idriche tramite questo strumento in 18 comuni. Venosa non rientra nella lista dei comuni interessati, ma l’avanzamento degli interventi è indicativo riguardo la confusione intorno all’utilizzo dei fondi.

L’Ente di Governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata (EGRIB) ha dichiarato di aver beneficiato del “cospicuo finanziamento” nel 2022, delegando gli interventi ad Acquedotto Lucano dato il suo ruolo di gestore della rete idrica in regione.

Ad oggi, solo una parte dei fondi è stata erogata. Dal Ministero dei Trasporti, responsabile per la gestione dei fondi, dicono che Egrib ha ricevuto solo 9 milioni di euro e non riceverà l’intera somma poiché non è stata rispettata la scadenza per la conclusione degli interventi. Al mese di Giugno, il Ministero sta cercando finanziamenti alternativi a livello nazionale.

Gravino conferma che Acquedotto Lucano sta attualmente lavorando con il Ministero per trovare nuovi finanziamenti, ma rifiuta di commentare sul fallimento di rispettare la scadenza per concludere gli interventi.

In quanto Paese della regione mediterranea, un ecosistema estremamente complesso definito dal Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) come uno degli “hot spots” del cambiamento climatico, la penisola italiana subirà le conseguenze di numerose crisi indotte dal riscaldamento globale, che si stanno già osservando sotto forma di eventi meteorologici estremi sempre più frequenti. Per questo motivo, la lotta alle perdite idriche è una delle sfide più importanti che il Paese dovrà affrontare in futuro.

Migliorare la rete idrica in Basilicata non sarà facile, e Coccaro sottolinea che ci sono numerosi ostacoli tecnici che complicano ulteriormente la sfida. Non sempre, ad esempio, le perdite sono facilmente individuabili, soprattutto nel caso di microperdite. Inoltre, è generalmente più complicato riparare la rete idrica e intervenire sulle condotte nelle aree urbane che altrove, anche a causa dei disagi che questo comporta per la popolazione locale.

Tuttavia, il responsabile sottolinea che gli investimenti sono fondamentali per il raggiungimento di questo obiettivo. “È fondamentale che ognuno di noi impari a gestire la risorsa che ci viene data comprendendo che non è più qualcosa di infinito e da dare per scontato, ma che ci viene data attraverso un servizio che per essere efficiente deve avere anche un necessario sostegno economico, perché le sue operazioni non sono a costo zero.”

«Non mi piace affatto, mi annoia terribilmente». Sabrina parla della scuola, che non vede l’ora di lasciare a ottobre, quando compirà 16 anni, l’età in cui, come è noto, in Italia l’istruzione non è più obbligatoria. Sua madre oscilla tra rassegnazione e tentativi di persuasione, ma Sabrina è irremovibile: «Le parole di mamma mi spaventano, ma una volta a scuola, la noia prende il sopravvento.» Come lei, centinaia di alunni napoletani condividono questa insofferenza, e le assenze e gli abbandoni scolastici si moltiplicano[1].

Sabrina vive nel Rione Sanità, un quartiere ricco di storia, dall’aspetto di un piccolo borgo decadente incastonato nella densa metropoli. Questo quartiere è anche noto per l’alto tasso di criminalità. Molte famiglie abitano nei “bassi”, minuscole abitazioni al pianterreno o nei seminterrati, spesso prive di luce naturale e un tempo adibite a depositi.

In un fresco e soleggiato pomeriggio di aprile, nella maestosa sala di un vecchio ospedale, risuona la voce impaziente di Antonella[2], la madre di Sabrina: «Arrivate o no?!» chiede in un messaggio vocale alle altre madri del quartiere. L’ospedale è sede dell’associazione Centro la Tenda, che con il progetto “Io s-banco”, finanziato con 239.000 euro del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), offre varie attività a genitori e bambini. Questo giovedì l’associazione propone un incontro sulla genitorialità. Le madri partecipano a un gioco dell’oca rivisitato. Ogni tiro di dadi le invita a esprimersi su esperienze personali. Il gioco diventa subito dinamico. Le condivisioni di ciascuna suscitano una pioggia di domande.

Queste donne hanno in gran parte interrotto gli studi dopo la scuola media e sono diventate madri molto giovani. Condividono percorsi costellati di difficoltà, spesso segnati dalle vicissitudini legali dei loro compagni, e vivono con risorse limitate. Antonella, 36 anni, ha abbandonato gli studi dopo la licenza media per mancanza di interesse, e ora lo rimpiange. Madre a 16 anni, ha poi avuto altre due figlie. «E vorrei averne un quarto!» dice con un sorriso contagioso. Nel 2022, la Campania contava il più alto tasso di madri minorenni in Italia, secondo uno studio di Scuola di Alta Formazione Donne di Governo e Organon.

La figlia maggiore di Antonella, che ha 20 anni, ha ottenuto una qualifica di estetista, una scelta abbastanza comune nel sud del Paese, di cui Antonella è molto orgogliosa. Tuttavia, ripensando alla decisione di Sabrina, l’amarezza le cancella il sorriso: «Le ripeto che dovrebbe restare a scuola, potrebbe pentirsene…».

La più piccola, Elena, di sei anni, non si fa tante domande. La mattina salta giù dal letto entusiasta di andare a scuola. Nel pomeriggio frequenta il centro educativo dell’associazione. «Qui imparo le regole e a farmi degli amici!» dice chiudendo i quaderni per prepararsi al gioco che la sta aspettando. I bambini lanciano una palla su un bersaglio con dei numeri, ognuno corrispondente a una parola da tradurre in inglese. La squadra che traduce più parole vince. Questo laboratorio ludico mira a facilitare l’acquisizione delle competenze linguistiche considerate fondamentali dall’Unione europea. Per assimilare al meglio queste competenze, i bambini le hanno tradotte in dialetto napoletano. La competenza civica è diventata “tieneme che te tengo”. L’atelier di questo pomeriggio è stato ribattezzato “Io spicco very well”.

La vita di Antonella è stata segnata da molte prove. Suo padre ha conosciuto il carcere, così come i papà delle sue figlie. Due anni fa, dopo aver subito violenze dal padre della figlia minore, ha deciso di sporgere denuncia. Casalinga, Antonella riceve aiuti statali che le garantiscono un reddito mensile di circa 1.300 euro. «Mia madre è sempre lì per me, pronta a tutto per aiutarmi», aggiunge riconoscente Antonella. Senza ricevere alimenti dai suoi ex-mariti e con un nuovo compagno attualmente in detenzione, rimane comunque combattiva e positiva.

Il meccanismo della dispersione scolastica

Nel 2023, l’Italia si classificava quinta in Europa per tasso di dispersione scolastica. In Campania, il 31,8% degli abitanti possiede soltanto un diploma di scuola media. Per invertire questa tendenza, nel 2023 l’Italia ha beneficiato di un’iniezione di 750 milioni di euro provenienti dal PNRR. Con oltre 190 miliardi di euro ricevuti per ricostruirsi dopo la pandemia, l’Italia è il paese europeo che ha ricevuto la somma più consistente. Tuttavia, questa manna finanziaria comporta una serie di sfide: l’Ue ha richiesto riforme immediate. Ma organizzare la gestione di questi fondi è stato arduo. Oggi non c’è più tempo da perdere; è iniziata la corsa contro il tempo per rispettare l’accordo con Bruxelles, che fissa al 2026 la data limite.

A Napoli, il fenomeno della dispersione scolastica è strettamente legato alla povertà e alla criminalità. Nel 2023, la città registrava il tasso di disoccupazione più alto del paese, e l’abbandono scolastico sfiorava il 23%, mentre nel centro-nord d’Italia si attestava al 10,4% e nel sud al 16,6%. Le disparità educative sono evidenti: nel sud molte scuole chiudono alle 13, mentre nel nord le lezioni continuano nel pomeriggio. Un rapporto di Svimez rivela che i bambini del sud Italia perdono in media un anno di formazione rispetto ai loro coetanei del resto del paese. Inoltre, il 79% delle scuole del sud non offre un servizio di mensa scolastica.

In questo contesto dove la scuola sembra offrire poco, la criminalità diventa una via attraente per i giovani. Un sondaggio proposto dal deputato della Camera Francesco Emilio Borrelli e coordinato dalla docente Ines Barone, condotto su 10.200 studenti, rivela che il 64,8% rifiuterebbe d’impegnarsi in un comitato studentesco anticamorra. 500 intervistati hanno anche ammesso di uscire di casa armati di un coltello. Secondo gli ultimi rapporti della Direzione Investigativa Antimafia, l’assenza prolungata delle attività scolastiche a causa della pandemia ha facilitato l’avvicinamento dei minori alle attività illegali di strada, introducendoli a una “carriera” nella delinquenza attraverso le tristemente famose baby gang.

Gli adolescenti non sono i soli ad abbandonare i banchi scolastici prematuramente; anche i più piccoli sono a rischio. «Quando un bambino non vuole andare a scuola, alcuni genitori cedono, soprattutto se ciò comporta alzarsi presto o affrontare la pioggia», spiega Gilda Citro, educatrice dell’associazione Centro la Tenda.

«Osserviamo un disimpegno crescente delle famiglie nell’educazione», constata Maura Striano, assessore all’educazione di Napoli. Si basa sui dati di una piattaforma online del comune che permette alle scuole di segnalare le assenze non giustificate superiori a dieci giorni. Questa piattaforma lancia automaticamente un allarme ai servizi sociali. «I genitori cercano di aggirare le segnalazioni con certificati medici e assenze intermittenti».

Di fronte a questo quadro allarmante, rendere l’apprendimento coinvolgente diventa fondamentale. Una sfida raccolta da molti attori locali.

L’assessore attribuisce questo fenomeno a un cambiamento di percezione sociale. «In passato la scuola era vista come un ascensore sociale per le famiglie. Si pensava che investire nell’istruzione fosse anche un investimento per il futuro. Oggi ciò che conta è il guadagno e il successo. L’istruzione passa spesso in secondo piano se un giovane può portare rapidamente soldi a casa, anche in modo illegale. Una ragazza che si prende cura della nonna malata, in un contesto in cui magari la madre ha altri impegni e il padre è in carcere, diventa una risorsa importante per la famiglia».

Di fronte a questo quadro allarmante, rendere l’apprendimento coinvolgente diventa fondamentale. Una sfida raccolta da molti attori locali. Il PNRR finanzia a questo fine le iniziative di tre associazioni, – Centro la Tenda, Cantiere Giovani, e Maestri di strada – nonché del liceo Don Milani.

Immergendo le mani nella sabbia, i bambini dell’associazione Centro la Tenda imparano a classificare diversi organismi marini. «Il nostro obiettivo è seminare conoscenza per inculcare poi un senso di protezione dell’ambiente marino. Se ami qualcosa, lo proteggi», spiegano Velia Matarazzo e Valeria Mazziotti, due biologhe che hanno affascinato i bambini con le meraviglie del mare all’acquario di Napoli. Che questo laboratorio sia animato da due donne è cruciale per l’associazione, che vuole ispirare anche le bambine a considerare carriere scientifiche, sfidando il maschilismo diffuso.

Il liceo Don Milani si trova a San Giovanni-Barra, un quartiere popolare e residenziale nell’est di Napoli. Tra palazzoni grigi, l’assenza di luoghi di svago, biblioteche e parchi dipinge un quadro cupo della vita quotidiana dei giovani abitanti. Gennaro Imperatore, criminologo, dirige qui un servizio di supporto psicologico. Spiega di voler risvegliare negli studenti la consapevolezza delle loro passioni. «Molti ignorano di averne, perché inseguirle è costoso. Non solo in termini economici, inaccessibili per molte delle loro famiglie, ma anche culturalmente, in un contesto dove sessismo e patriarcato dominano profondamente», precisa Gennaro. Lo psicologo vorrebbe che i fondi del PNRR fossero prioritariamente utilizzati per rafforzare il senso di comunità e creare un legame tra scuola e famiglie, spesso troppo assenti.

«Otto adolescenti sono attualmente a rischio di abbandono scolastico», indica Maria Scognamiglio, coordinatrice pedagogica del liceo. Alcuni di questi studenti provengono da famiglie legate alla camorra, «ma cercano di emanciparsi dal loro ambiente di origine», spiega la direttrice Adele Pironi. Tuttavia, un episodio l’ha marcata: una studentessa proveniente da una famiglia mafiosa ha aggredito un’altra ragazza, presumibilmente per uno sguardo di traverso. «Usando un linguaggio di strada e comportamenti violenti, si è mostrata impermeabile al dialogo e ha lasciato la scuola».

I progetti che coltivano l’impegno sociale

L’associazione Cantiere Giovani, con il progetto “Cantiere dei pirati”, porta i giovani delle periferie di Frattamaggiore, Frattaminore e Casandrino, a nord di Napoli, oltre i loro confini. «Il nostro motto è “cooperazione e contaminazione”. Organizziamo delle “incursioni”, come i pirati, nella metropoli di Napoli per insegnare ai ragazzi a vivere attivamente e a criticare il loro territorio. Come pirati, li educhiamo a essere impertinenti o anche maleducati, ovvero a non sottomettersi passivamente ai malfunzionamenti della loro comunità. Devono imparare a dire “no, non accetto questo, posso cambiarlo!”», spiega Pasquale Costanzo, presidente dell’associazione.

Una piccola città periferica, un quartiere, diventano tutto l’universo di un bambino.

«Queste famiglie si sentono protette e raramente lasciano Sanità, o lo fanno con riluttanza» spiega Titty De Marco, presidente di Centro La Tenda. Questo senso di protezione coesiste con una palpabile preoccupazione per la presenza di criminali nel quartiere. «Ma restiamo cordiali, sono i nostri vicini. Un semplice buongiorno o buonasera non ci costa nulla», confida una mamma.

Crescere in una città considerata “difficile” può rivelarsi una preziosa fonte di conoscenza, essenziale per trasformare questi luoghi. «Quando intervengo in una classe, non mi rivolgo solo agli intimidatori e alle loro vittime. È cruciale intervenire anche su chi assiste passivamente al bullismo» spiega Gennaro Imperatore. «È fondamentale fare loro capire che devono ribellarsi a ciò che vedono. Altrimenti, resteranno passivi per tutta la vita».

Una gestione inadeguata, una strategia da ripensare

L’associazione Maestri di Strada ha lanciato un programma di mentoring che aiuta 36 allievi dell’Istituto Alberghiero Cavalcanti, – situato vicino al liceo Don Milani nel quartiere San Giovanni-Barra – , a recuperare il ritardo scolastico. Maria Rivitti, educatrice, esprime il suo sconforto di fronte alla sfida di trasformare il futuro di un giovane in sole 20 ore: «Come convincere un alunno, che accumula fallimenti per persuadere i suoi genitori che dovrebbe abbandonare la scuola, dell’importanza di impegnarsi negli studi in così poco tempo?». L’educatrice Maria Napolitano aggiunge: «Abbiamo piantato un seme, ma chissà quando lo vedremo germogliare». Le sovrapposizioni degli orari dei laboratori e delle lezioni e la chiusura pomeridiana delle scuole aggravano le difficoltà logistiche di questo programma.

«Utilizzare questi fondi è sinonimo di mal di testa», spiega Adele Pironi, direttrice del liceo Don Milani. «Qualche anno fa, i tempi troppo stretti mi hanno costretta a restituire 130.000 euro di sovvenzioni. Da allora, abbiamo messo in piedi un team dedicato alla gestione di queste risorse. È grazie a questi contributi che riusciamo a tenere occupati i nostri studenti dalla mattina alla sera».

Gennaro Imperatore ritiene che la gestione di questi fondi sia scollegata dai bisogni reali. «Coloro che ne hanno deciso la distribuzione ne capiscono poco d’istruzione. Non hanno mai dialogato con le scuole locali». Pasquale Costanzo, presidente di Cantiere giovani, aggiunge: «La loro unica preoccupazione è spendere questi soldi nei tempi previsti, senza una vera pianificazione. Bisognerebbe prima dialogare con chi vive sul territorio, creando commissioni di veri esperti. Poi, gestire meglio la durata e le scadenze, perché non si possono spendere soldi per il sociale con la stessa rapidità con cui si costruiscono ponti. I ponti sono una cosa, le persone un’altra».

Nonostante gli ostacoli, si respira un’aria di trasformazione.

Attraversando i corridoi dell’Istituto Alberghiero Cavalcanti, Lorenzo, 18 anni, ci ferma con entusiasmo: «Se sono ancora qui, è grazie a Maestri di Strada. Maria ha riacceso la mia passione per la cucina». Lorenzo mette già a frutto le sue competenze culinarie lavorando in una rinomata pizzeria di Napoli.

A pochi metri di distanza, nei corridoi del liceo Don Milani, incontriamo Gennaro, 17 anni, un talento promettente. Da autodidatta, ha iniziato la sua formazione musicale con una semplice tastiera prestata da un amico. Gennaro accetta con piacere di suonare una delle sue melodie nella sala del laboratorio musicale della scuola, finanziato dal PNRR. È qui che ha potuto affinare le sue competenze, e la sua performance improvvisata è mozzafiato.

Questo articolo è stato realizzato nell’ambito del progetto The Newsroom 27, che ha ricevuto il sostegno finanziario dell’Unione europea. L’articolo riflette il punto di vista del suo autore e la Commissione europea non può essere ritenuta responsabile del suo contenuto o del suo utilizzo.

[1] Secondo un rapporto del Ministero dell’Istruzione italiano che prende in considerazione il periodo tra settembre 2023 e gennaio 2024, su 18.860 studenti iscritti nei primi due anni dei licei, 681 non hanno mai frequentato i corsi, 1.777 presentano tra il 25 e il 50% di assenze e 774 superano il 50% di assenze.

[2] I nomi sono stati cambiati.